お知らせ

お知らせ

クビアカツヤカミキリにご用心!

本格的に暑くなってきて、昼間に外を歩くと

ついつい木陰を探してしまいますね。

街中の樹木たちに、心から感謝する瞬間です。

さて今日は、そんな樹々たちを守るための注意喚起、

「クビアカツヤカミキリ」という虫についてのお話です。

現在、日本各地でこの虫の被害が発生しており

東京都や神奈川県のホームページにも

対応方法が掲載されています。

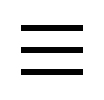

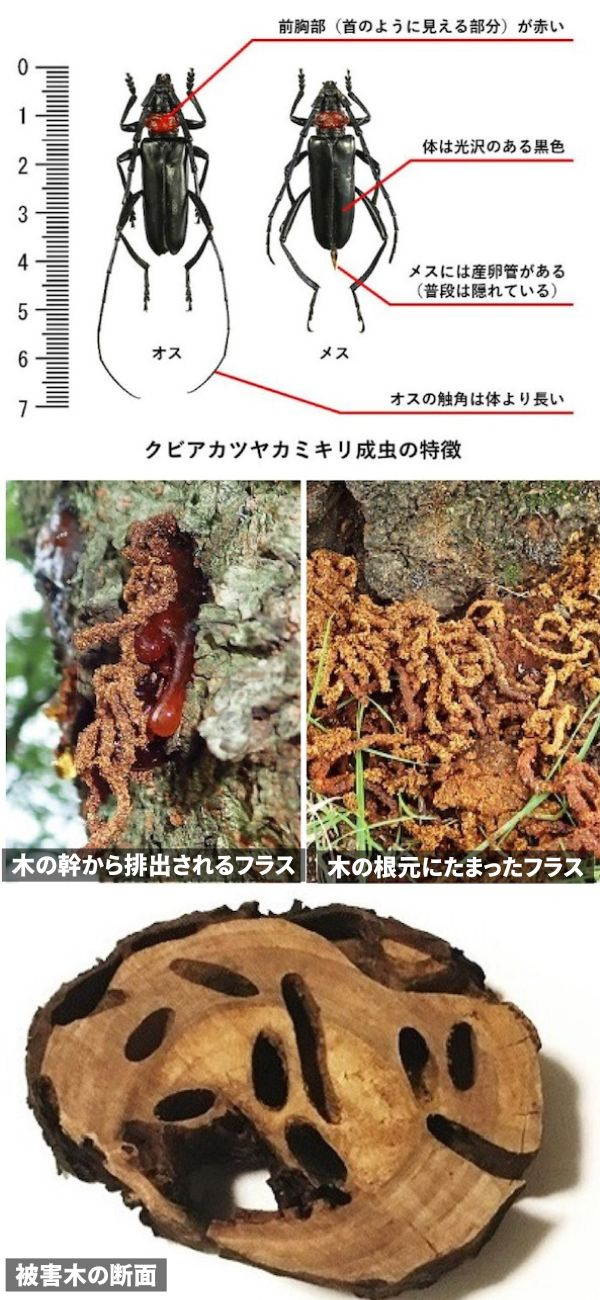

クビアカツヤカミキリって、どんなムシ?

これは日本に古くからいる

在来種のカミキリムシとは違う外来の虫で、

元々は中国、台湾、朝鮮半島、ベトナムなどが原産です。

中国内で桃の木に大量発生したものが

日本に上陸し、桜の木に産卵し始めた模様です。

樹木の幹に産卵し、卵から孵化した幼虫は、

幹の中に入って樹木胎内を食い荒らすので

放置すると樹そのものを衰退させ、枯らしてしまいます。

特にクビアカツヤカミキリは産卵数が多く、

一度に100個以上を産卵する上、孵化する率も高いため

大量に発生してしまう様です。

しかも樹の内部に住んでいるため、天敵も無いんです…。

幸い、飛ぶ能力はあまりないので

長距離を飛んで移動するようなことはないそうですが、

思わぬ移動の例としては、伐採されたサクラの幹を

薪として使うためにキャンプ地に移動させたら

そこからクビアカが発生してしまった例もあるそうです…。

それと、クビアカツヤカミキリは

麝香昆虫(じゃこうこんちゅう)といって

香水の様な良い匂いがする虫なんです。

だからといって、うっかり

「捕まえて、お部屋で楽しもう!」

なんてことになれば、被害が広がりかねません。

夏休みも近いですし

虫好きのお子様がいらっしゃる方等は

知っておいた方がよいかもしれませんね。

なお、2018年1月には特定外来生物に指定され、

この虫を飼育したり

生きたまま持ち運んだりすることは

禁止になっていますので、ご注意くださいね。

どんな樹に発生するの?見つけ方は?

この虫の被害は、特にバラ科の植物に多くみられ

(モモ、ウメ、サクラ等)

日本の果樹園でも発生事例があります。

成虫の大きさは2〜4センチくらいで

6月から8月くらいにかけて活発に活動しています。

(今ですね!)

一方、木の内部にいる幼虫は、4月から10月頃まで

幹を齧るなどして活動しています。

虫の発生は、幹に無数の穴が空いて

そこから大量のフラス(虫の糞や木くず)が出ているので

直ぐに分かります。見ると結構びっくりしますよ!

特徴的なのは、ある程度育った樹がやられることです。

胴回りが太い樹、でも樹勢が弱っている樹のほうが

クビアカの被害を受けているんですよね。

逆に、若くて樹皮がツルツルした樹や

樹勢が強く元気な樹の被害は少ない、

細い幹のものにはクビアカが着いていない、

という状況です。

昔から言いますが、虫にも好みがあるのでしょうね。

クビアカ対策、どうしたらいい?

公園の木々や街路樹を管理している方々の場合、

薬剤を樹の幹に塗布したり、

樹幹に穴をあけて薬を注入したり、

虫が発生した樹木の幹にネットをかけて

飛散防止を図る等しているそうですが

なかなか追い付いていないとのことでした。

状況によっては、伐採処置も実施しているそうです。

そして私たち個人が、今できる対処方法としては

この虫を見つけたら、かわいそうですが

捕殺(潰す)することが大切です。

また、機会があれば、周囲にお住まいの方やお庭友だちにも

「この虫を見つけたら捕殺して!」って

お伝えすることでしょうか。

もしお庭の植木に被害を見つけたなら

植木屋さんに薬剤撒布等を相談しても良いかもしれません。

なお、昔から日本にいるカミキリムシさんたちは、

日本の生態系に適応しており

天敵や環境とのバランスが取れているので

さほど心配はありません。

むしろ自然界の中で、弱った植物が土に還るのを助け

自然環境の循環に役立ってくれています。

ですので先ずは

クビアカツヤカミキリを知っていただき、

皆さんが、ゴキ××を見つけたときのように

「退治しなくちゃ!」と思ってくださるようになると

良いのかな?と感じています。

捕殺には、ハチジェットも効くそうですよ!

※さらに詳しい情報はこちら

画像出典:東京都HP(写真上)、群馬県HP(写真中左、中右、下)よりお借りしました。

畑は小さな生態系。じゃがいも出来ました!

昨日は夏至でしたね。最近は日が長いものですから

ついつい活動時間も長くなってしまいます。

今朝は6時から

うちの畑で芋掘りと草刈りをしてきました。

今年はじゃがいもが良く出来ていますよ!

写真のお芋の種芋は

昨年収穫した芋を貯蔵しておき、春先に埋めてみたものです。

昨年植えたじゃがいもの孫?でしょうか。

ここの所、奇跡的に快晴の日が続きましたね。

じゃがいもを長期保存するには

芋の表面の土を出来るだけ払い落としておかないと

その箇所から腐ってしまうので、

今日は芋掘りにちょうどいいタイミング。

土がパサパサで扱いやすいですね。

でも、暑かった!!!(笑)

せいろに収まらないくらいの大物?も採れました。

大きければ良いとも思えませんが

果たしてお味はどうでしょうか。

さて、お野菜のお話をもう一つ。

あるお客様のお宅の家庭菜園(菌ちゃん畑)でも

きゅうりや茄子など

夏野菜たちが順調に育ってくれています。

こちらの畑には、ネコブセンチュウ対策に

野菜の周りにマリーゴールドを植えているので

畑がなんとも華やかです。

(野菜のうしろに、お花がちらりと写っています!)

マリーゴールドやキンセンカは、根っこから

ネコブセンチュウを抑制する物質をだしていて

作物の近くに植えると

センチュウ避けになると言われているんですよ。

(アップの写真のお花は、キンセンカです)

また、今年は自動灌水装置をストップしていましたが

野菜たちはとても元気にしていました。

今までお水が多かったのか…

あるいは、有機栽培の畑に、水道水を毎日撒くと

土中の菌の繁殖が上手くいかないのかもしれません。

長雨だったり、酷暑だったり、

いきものたちを取り囲む環境は様々で、

育ち具合も折々に変わります。

お野菜、お花、虫たち、土中の菌たち、

いろんないきものたちの声を聞きながら

炎天下の畑仕事をやっています。

ネズミ被害、こんなところにも⁉︎

先日は当社の固定電話が繋がらなくなり

ご不便とご心配をおかけいたしました。

電話ルーターなど回線機器の再起動でも復旧せず

NTTさんに点検を依頼したところ……原因は何と「ネズミ」!

壁の中の電話回線がかじられておりました。

ネズミなどのげっ歯類は、歯が一生伸び続けるため

歯を削るためにコード類や配線などをかじることがあるそうです。

最近、横浜市青葉区・緑区などでも

一戸建て住宅で同様の被害が相次いでいるとのこと。

皆さまのお宅でも、どうぞお気をつけください。

ちなみに3月頃には、山下公園のチューリップの球根が

かじられるという被害も発生していました。

植物たちにとっても、まったくもって災難ですね…。

【お知らせ】固定電話 復旧のお知らせ

先日より不通となっておりました弊社の固定電話は、現在復旧いたしました。

ご不便をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

樹齢60年を超える桜の再生プロジェクト ⑥ <見えないところに手を入れる。土中から始める樹の再生>

今回は、奥多摩から運んできた

栄養たっぷりで、森の香りが広がる腐葉土を使って

桜の足元の土壌改良を行う様子をお伝えします。

桜の根っこも、呼吸します

土壌改良を施す4本の桜の足元には

長年の間に自然と運ばれた種たちから

様々な植物が芽吹いていました。

そこで、元気そうないくつかの植物たちを掘りあげて

マンション内の植え込みで空いている場所を探し

移植をしてみました。

彼らもまた新しい環境で、根付いてくれるといいですね。

そうして整理した桜の足元の地面に

今度は60センチ程の深さの穴を

いくつか掘っていきます。

実は、植物の根っこも呼吸をしていて、

土の中の酸素を吸収し、二酸化炭素を排出しています。

特に桜の木は、根っこが浅く広がる特性があり

地面の近くに多くの根を伸ばすことで

必要な酸素を吸収しようと頑張っているのです。

しかし桜の周りの土壌が固かったりすると

根っこが呼吸できず

樹が元気をなくしてしまうことも、実はよくあるんですよ。

だから、桜の木を健康に育て直すために

土壌の通気性を確保して

根っこが呼吸できるようにしてあげたいのです。

さらには、空気が好きな土中の菌ちゃんたちも

元気に働いてくれて、腐葉土を分解し

桜のための栄養を作ってくれるように

土中に空気を送り込む

「エアレーション」を行います。

堀った穴に、割竹を差し込みます

竹を縦に二つに割って、中の節を抜いて

ストローのようにしたものを掘った穴に差し込んだら

(一番下の節だけは抜かずに残します)

その周りに腐葉土を詰めていきます。

腐葉土はふかふかしているので

木の棒で土をトントンつつきながら

しっかりたっぷりと竹の周りに入れ込みます。

締め固めの理屈からいうと

土も泥も砂も同じで

「10センチ入れたら締め固める」のがポイントです。

トントンすると思った以上の量が入るので

みんなで何度も土を運んで詰め込んでいきました。

仕上げは“土の呼吸”を守る工夫

割竹を縦に埋めたら

今度は桜の根っこにお布団をかけるように

植え込み全体に腐葉土を敷いていきます。

桜の根っこの呼吸を妨げないよう

土を被せる厚みも考えて敷設するんですよ。

これが、植え込みのあちこちに竹が突き出ていて

まるで大勢の忍者たちが土遁の術?で

土中に隠れているような見た目になって面白く、

住人さんたちから「この竹は何?」って

何度か聞かれたくらいです。

そして腐葉土を被せた後は、雑草が生えないように

雨水は通しながら、紫外線はしっかり防いでくれる

丈夫な防草シートを被せていきます。

この時、土が呼吸するための竹を塞がないよう

息継ぎの穴を開けておくことを忘れずに…

治療の効果は数年後

この大量の腐葉土が分解され、桜の栄養となり

センチュウにやられた根っこが回復したあとで、

桜が少しずつ新しい枝を伸ばしてくれれば

またいずれ美しい花を

たくさん咲かせてくれることでしょう。

この手当てをした翌年は

地上の桜の見た目はまだ殆ど変わらなくて

土中の根っこの回復期間となります。

そして地上で新しい枝が出て、蕾が増えてくるのは

以前に手当した桜たちのように

3、4年後くらいになると思います。

前回手当をした桜たちの足元にも

分解されて減った分の腐葉土を足し、

土に還って姿を消した割竹は

新しいものに入れ替えて、

この日の作業を終えました。

さて皆さん、このプロジェクトの最初に剪定した

桜の枝や幹が、実は消防団以外のところでも

思いがけないかたちで役立っているのを

ご存知でしょうか?

次回はいよいよ最終回。

剪定した桜のその後の物語をお届けします。

樹齢60年を超える桜の再生プロジェクト ⑤<生きた土を育む。奥多摩の森からの贈り物>

センチュウ被害で根が弱った桜たちに

元気を取り戻してもらうため、

今度は「土壌改良」をしていきます。

桜の根っこを充実させるには、

まずは根の活動を助けてくれる

土中の微生物(菌ちゃん)たちが

元気に活動できる土壌にするのです。

土壌改良のポイントは二つあって、

菌ちゃんたちのエサになる良質な有機物を

たっぷり含んだ腐葉土を入れてあげること。

そして、地中に程よく空気を送り込んで

菌ちゃんたちが呼吸しやすくしてあげることです。

岡部園芸産業さんの腐葉土

今回の桜の土壌改良にあたっては、

東京都あきる野市にある

株式会社 岡部園芸産業 さんの

腐葉土を使わせていただきました。

腐葉土を作るには、大量の落ち葉を使用します。

特に、クヌギやナラなど、広葉樹の葉っぱが

菌ちゃんたちの喜ぶ、よい腐葉土の材料になります。

岡部園芸産業さんは毎年秋に

東京近郊や関東各地、埼玉や茨城などの山々で

腐葉土に適した樹種の落ち葉にこだわって

材料を採取されています。

もしもマツやスギ、ヒノキなどの

常緑樹の葉っぱが多く混じってしまうと

葉が硬くて分解されにくく

腐葉土になるのに時間がかかり

土の品質が落ちてしまうのだそうです。

さらに、一部の常緑樹の葉っぱは

樹脂を多く含んでいますから分解されにくい上

菌ちゃんたちはそもそもこの樹脂が苦手でして

逆に土中微生物の活動が抑えられてしまうときも。

このように材料選びにこだわって作られている

岡部園芸産業さんの土は

植物たちがとても元気になるので、

私たちも大ファンです。お庭に土を入れる度

その後がいつも楽しみになるんですよ。

土づくりの現場に行ってきました!

今回はかなりの量の腐葉土を使うため

トラック2台にスタッフで分乗し

あきる野まで腐葉土を取りに伺いました。

3月中旬、奥多摩の最高気温は12度ほど。

森に囲まれた現地は、空気がひんやりしていました。

樹種を厳選した落ち葉を

この奥多摩の地で6か月以上発酵させて

腐葉土を作ります。

落ち葉には様々な微生物がついているので

積み重ねておくと、自然に分解と発酵が始まるのです。

最初の半年は、時折水をかけながら

2ヶ月に1度ほど全体をかき混ぜていくのですが

微生物の発酵の力というのはすごいもので

時に80度くらいまで温度が上がるのだとか。

上手に管理しないと自然発火してしまうそうですが

温度が上がってくると匂いでちゃんとわかるのだとか…!

燃えてしまったら腐葉土になりませんし、

さすがは土づくりのプロですね。

腐葉土のかぐわしい香り

トラックに積んだ腐葉土は本当にいい匂いでした…。

荷台に頭を突っ込んで思い切り嗅ぐと

なんともいえない森のいい香りがするのです。

しかも、腐葉土の山全部からいい香りがするので

お部屋用のアロマディフューザーなどとは

スケールの違う、頭のてっぺんからつま先まで

森の空気につつまれるような心地よさ。

これは他所ではできない体験です。

香りの感動をお伝えすると、

「発酵の途中段階は、むしろ臭いときもあるから

今はいい時期なんだよ」とおっしゃっていました。

なるほど、ものづくりの途中には様々なご苦労があるのですね。

岡部園芸産業さんの腐葉土は、

通販やホームセンターでポリ袋入りのものを

購入できます。

流通過程で香りは概ねとんでしまいますが

土中の菌ちゃんたちとお庭の植物たちが

大いに喜びますので、ぜひ試してみてくださいね。

栄養たっぷりの腐葉土をトラック2台いっぱいに積み

3月は土をやるのにいい時期だねーという

岡部園芸さんの温かい言葉に励まされながら

桜たちの待つ、横浜市に向かうのでした。

(3月中旬に作業しております)

次回は、土中に空気を送り込む

「エアレーション」についてお伝えします。

<岡部園芸産業様、お忙しい中をブログ取材にご協力くださり、本当にありがとうございました。>

大手毬と虹

春は気圧配置が落ち着かないので、直ぐに雨が降りますね。

畑の午前10時の空です。

「春に3日の晴れ間無し」と言われ

樹木を植えるのに最高の時期を迎えております。

雨の合間を縫うように予定を目まぐるしく動かして

お仕事をしていますよ。

つぶやきブログでした。

樹齢60年を超える桜の再生プロジェクト ④<根っこを元気に!枝を減らす理由>

前回の記事で、桜の老木の治療では

まず傷んだ枝と幹を大きく切り戻すことを

お伝えしました。

これには、強風や大雪で裂けてしまったり

キノコが生えてしまったりした部分を落として

樹木の地上部分の傷みの進行を止める目的もありますが

実はもう一つ

「根っこを元気にしたい」というのもあるんです。

大きな樹木の、たくさんの枝と葉は

光合成でたっぷりの栄養を作るのに欠かせませんが

それを支えるだけの元気な根っこも必要ですよね。

しかし、根っこが弱ってくると

長い枝の先々まで栄養を行き渡らせる力が落ち

結果的に樹木全体が元気をなくしてしまうのです。

そこで、全体を大きく切り戻すことで

樹木が枝葉に回すエネルギーを

少なく済むようにしてあげて、

先に根っこのほうを充実させるのに

樹のパワーを回してもらうようにするんです。

根っこを弱らせるネコブセンチュウ

今回の治療前、桜の根元を掘ってみたところ

根の途中にたくさんの小さなコブ(瘤)が

できているのを見つけました。

なんと「ネコブセンチュウ」が付いてしまっていたのです。

現在、日本各地で、桜に限らず果樹園や公園の木でも

このセンチュウの被害が確認されています。

ネコブセンチュウは

とても小さなミミズのような生き物で

土の中にたくさんいます。

大きさは約0.3mmくらいで、肉眼ではまず見えません。

そのため、私たちがその存在に気づくのは

彼らが植物の根っこに寄生して、

根の途中にコブがいくつも出来てからなのです。

掘ってみるまでわからないって、厄介ですよね。

センチュウも種類によっては

植物と仲良く暮らしているものもいますが

中には寄生した植物にダメージを与えるものもいます。

残念ながら、ネコブセンチュウは後者のひとつです。

桜の木にどんな影響を与えるの?

ネコブセンチュウが桜の根に寄生すると

根っこの細胞を特殊な形に変えてしまい、コブが出来ます。

そしてこの変化した細胞(コブ)は、桜の木ではなく

センチュウのほうにどんどん栄養を運びはじめます…。

コブが増え、根がうまく水や養分を吸えなくなると

樹木全体が元気を失っていきます。

根っこが本来の役割を果たせないため、

葉が小さくなったり、枝先が枯れたり、

花つきが悪くなったりしてしまうのです。

センチュウを自然に抑える、土壌改良

そこで今回は、桜の根っこの健康状態を改善するために

土壌改良も行うことにしました。

有機物(栄養)たっぷりの土を桜の根元に入れて

土壌微生物(菌ちゃん)たちを元気にいっぱいにし

自然にセンチュウの活動を抑えるようにするのです。

面白いことに、菌ちゃんたちが元気な土の中では

植物に悪さをするセンチュウが増えにくくなるんです。

例えば、センチュウの卵を食べてしまう菌ちゃんもいるので

センチュウばかりが優位にならないよう

土中の生き物たちのバランスを取り直す…そんなイメージです。

もしかしたら、皆さんのご近所の樹木が

大きく切られているところがあったなら、寂しいけれど

根っこが弱って、その治療をしているのかも知れません。

その樹と、足元の土中の菌ちゃんたちは、

いま正に頑張っているところなのかも知れません。

どうぞ、温かい目で見守ってくださったら嬉しいです。

次回は、東京都あきる野市で

栄養たっぷりの素晴らしい土を作ってくださっている

会社さんのお話です。

植木屋さんの柏餅話

5月といえば、端午の節句。

こどもの日には、柏餅や粽をいただきますよね。

この柏餅、植木屋さんにとっては

「柏の葉で巻く」ところが

とっても興味深いお菓子なんです。

柏の葉っぱは縁起物

柏は、ブナ科コナラ属の植物で

「ご先祖が常緑樹だった」落葉樹です。

常緑樹の葉は硬くて丈夫ですが

光合成の効率はさほど高くありません。

そのため年間の日照時間が短い地域では不利だったため

徐々に光合成効率の良い落葉樹へと進化していきました。

落葉樹は、秋冬に日照時間が少なくなってくると

葉っぱの付け根に「離層(りそう)」という

切り取り線みたいなものを自分で作って

古い葉っぱを落とす準備をします。

しかしここで柏の木は、

離層を行った後も葉っぱを落とさずに

ずっと枝に葉を残したまま冬を越します。

そして春になって、新しい葉っぱが芽吹き始める時に

まるで世代交代をするかのように

ようやく古い離層した葉っぱを落とすという

ちょっと面白い特徴をもっているのです。

昔の人たちは、この柏の特性を知っていて

「家系を繋ぐ、子孫や家運の繁栄の象徴」として

縁起物のお菓子、柏餅を考えたのでしょう。

ちなみに、柏の仲間のクヌギの木なども

冬には離層だけしておいて

春になってから葉っぱを落とす樹木なのですが…

柏の葉っぱが程よく青く香るのに対し

クヌギの葉っぱは香りも少なく、タンニンが多めで

食品を包むには渋みがでやすいんです。

昔の人が、クヌギ餅じゃなくて柏餅にしたのは

自然に対する細やかな観察眼と、グルメな探究心が

あったからなのかもしれませんね。

葉っぱの表裏、そして餡子も違います

柏餅の葉っぱの「表・裏、どちらを外側にするか」には

地域やお店の流儀によって違いがあり、

関東では「葉の表が外側(つるつる面)」

関西では「葉の裏が外側(ざらざら面)」が多いです。

そして柏餅の中身にも地域差があって

関東以北では、味噌餡やこし餡が多く、

中部や近畿地方ではこし餡かつぶ餡、

四国や九州地方では、つぶ餡が主流だそうです。

弊社でも関東っ子は、味噌餡かこし餡だと言っていましたが、

九州っ子は味噌餡の柏餅は食べたこともない状況でした…。

お雑煮みたいに、地域差が大きいお菓子だったんですね。

柏餅の葉っぱ、実は“柏”じゃないことも?

さらに大きな地域差でいうと

関東の柏餅は、柏の葉を使って巻きますが

関西以南では、柏よりも柔らかい山帰来の葉を

(サンキライ、またはサルトリイバラ)

使っていることがあります。

これは、関東以北では柏の木が多く自生していたのに対し

関西や西日本では、柏の葉が手に入りにくかったため

山帰来を用いたようで、植物分布を考えれば納得です。

以前、長崎ご出身のお客様が

「お庭に山帰来を植えて、端午の節句のお菓子に使うのが

我が家のふるさとの味なんです」と仰っていました。

お庭にある樹木とご家族の思い出、

季節ごとの習わしや食の楽しみは

地域によって、色とりどり。

植木屋さんにとっては、そんなお話を伺うことが

何よりのご馳走だったりするのです。

樹齢60年を超える桜の再生プロジェクト ③ <プロのお仕事と地域のつながり>

桜の老木再生プロジェクトは

数十年もの年月をかけて大きく育った桜の木の

傷んだ枝や幹をしっかり切り戻すところから始めます。

この時、傷みかけの部分を中途半端に残してしまうと

良い結果にはつながりにくいため、

どこまで打つのか事前に目処をつけておくのも

重要な工程の一つです。

最高の足場

今回は、マンションの一角にある植栽エリアで

お日様をたっぷり浴びて大きく育った

4本の桜たちの処置をしています。

マンションの3階の高さほどに成長し

重なりあう大きな傘のように

めいっぱい枝を伸ばした桜たちに手を入れるため

植栽エリア一帯に足場を組んで作業を行ったのですが

この「足場」の出来が本当に素晴らしかったのです!

職人にとって嬉しい足場とは

ご縁があり、私たちと同じ横浜市青葉区にある

株式会社 善さまに、足場を作っていただきました。

現場を下見し、後日 足場の設営をしてくださるのですが

何が素晴らしいって、これが

私たち植木屋さんが「最高に作業しやすい足場」

だったことなのです。

四角い建築物と違って

不規則な形をした4本の桜たちのまわりに

バランスよく作業スペースを組み上げるのは

それだけでも大変なはずですよね。

それにもかかわらず、出来上がった足場は

私たち植木屋が複数人で登って

行き止まりなく適度に回遊できる作りで

みんなの作業をとてもスムーズに進められました。

そして、私たちが無理ない体勢で作業できたため

全部で3トンもの枝や幹を切り出し

地面までロープで釣って丁寧に降ろすところまで

安全かつやりやすく感じました。

足場設営の前に、私たちがどんな剪定作業をするか

担当者様とお話をしたのですが、

それでここまで仕事のしやすい足場を考えてくださるとは

まさにプロのお仕事、すっかり感動してしまいました…。

善さまが人気の理由がよくわかります。

チームで進める剪定作業

チェーンソーの歯の長さよりも太い幹に

(切るのがとても難しいのです)

いろんな角度から歯を入れ、少しずつ切り込んでいくメンバー。

切り取った部分を落とさないよう

しっかりロープをかけて支えるメンバー。

地上2、3メートルのところから

切った桜を安全に地面まで降ろせるよう

小ぶりなチェーンソーを使って運搬用に加工するメンバー。

足場の上と下で協力しながら、木材を釣りおろすメンバー。

みんなの協力で、なんとか4本の桜の剪定が完了したのでした。

切り出した幹の一部は、地元消防団へ

先ほど少しお伝えしたように

「チェーンソーの歯の長さより太い木」というのは

一回歯を入れるだけでは切断できませんから

これを安全に切るには

それなりの技術と訓練が必要になります。

そこで当社では、こうした太い木材が出た時は

地元消防団の皆さんに、訓練用にお渡ししています。

というのも消防団は、火災時の消火活動、救助活動で

時にかなり太い樹木を切断しなければならないのですが

チェーンソーの歯よりも太い幹や枝を切るとなると

あらかじめ訓練をした人でなければとても対応できません。

でも、そんなに立派な太い木材は

この近隣ではそうそう手に入らなくて

普段はホームセンターで買える木材でしか

練習できないそうなので、

このように特に太い木材が発生した時は

救助訓練に役立てていただけるよう、都度お声がけをしています。

いい足場のおかげで

大量の重たい木材もスムーズに降ろせましたしね!

こんなふうに、植木屋さんのお仕事を通じて

地元に貢献できるのは嬉しいものです。

私たちも長年地元でお仕事をさせていただいていますから

このような繋がりを大切にしていきたいと思っています。

- TEL:045-981-3667

- 【受付時間】9:00~18:00(平日)

FAX:045-984-8500